Il connubio tra crimini e mass media è oggi sempre più evidente: basta sfogliare il palinsesto delle principali emittenti televisive per capirne la diffusione, ma sono sempre più numerosi (e seguiti) anche podcast e serie tv e documentari che hanno questo tema come elemento cardine. Prima però di analizzarne le possibili implicazioni, può essere interessante partire dal concetto stesso di “crimine”, dal punto di vista giuridico. Ciò fa riferimento a un’azione o un’omissione prevista e punita dalla legge penale. Si tratta, dunque, di un comportamento che viola le norme fondamentali poste a tutela dell’ordine sociale e della sicurezza pubblica. In Italia, la distinzione tra delitti e contravvenzioni, prevista dal codice penale, consente di classificare i crimini in base alla loro gravità e alle relative sanzioni. Tuttavia, oltre al profilo normativo, il crimine ha anche una dimensione sociale e mediatica, fortemente influenzata dal modo in cui viene raccontato nei mezzi di comunicazione di massa.

La televisione italiana, sin dagli anni '70, ha mostrato un crescente interesse per la cronaca nera, con programmi di approfondimento, telegiornali e rubriche specializzate che danno ampio spazio ai fatti di sangue, ai processi giudiziari e agli episodi criminali più eclatanti. Questa attenzione ha generato una narrazione mediatica che, se da un lato informa e sensibilizza l'opinione pubblica, dall’altro rischia di spettacolarizzare il dolore, alimentare stereotipi e distorcere la percezione del rischio reale nella società.

Le comunicazioni di massa, comprese le testate online e i social media, spesso contribuiscono a diffondere notizie in modo veloce ma non sempre accurato, spesso enfatizzando gli aspetti legati al clamore di ciò che si racconta più che del contenuto vero e proprio. I fatti vengono talvolta raccontati con enfasi eccessiva, privilegiando l’aspetto emozionale rispetto a quello informativo. In questo contesto, fenomeni come l’imitazione della violenza e l’insensibilità nei confronti delle vittime possono trovare terreno fertile, così come la cosiddetta gogna mediatica nei confronti di colui o colei che possono essere ritenuti colpevoli, senza tuttavia aver ancora subito alcun processo. Numerosi studi hanno dimostrato che la rappresentazione insistita di atti criminali può generare effetti emulativi, soprattutto nei soggetti più vulnerabili o influenzabili.

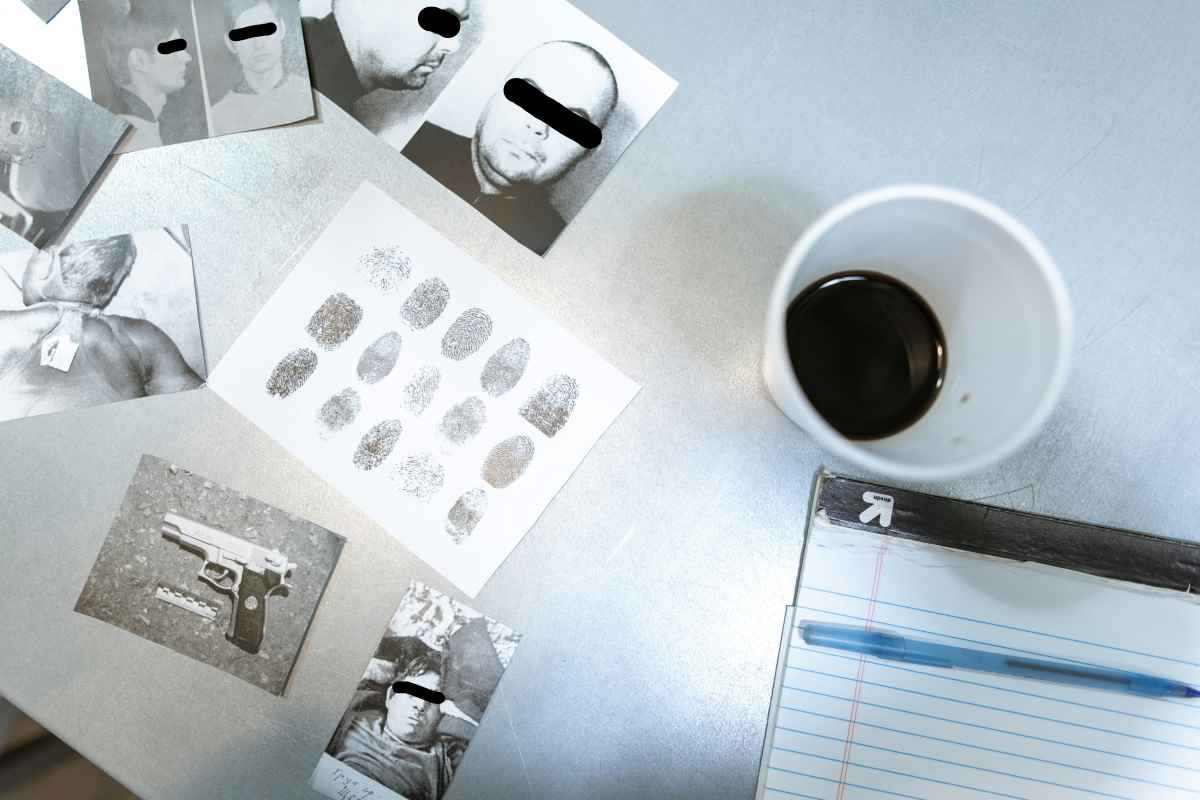

Una figura centrale nell’analisi del crimine è quella del criminologo, esperto nell’indagare le cause, le dinamiche e le conseguenze dei comportamenti criminali. Il criminologo opera a cavallo tra la sociologia, la psicologia e il diritto, fornendo interpretazioni approfondite che possono essere utili non solo in ambito accademico o giudiziario, ma anche per una corretta informazione mediatica. Il suo ruolo è fondamentale per evitare semplificazioni e giudizi affrettati, aiutando i professionisti della comunicazione a distinguere tra dati oggettivi e opinioni.

Nel trattare i fatti di cronaca nera, i giornalisti devono rispettare precisi doveri deontologici. Tra questi, il diritto alla privacy delle vittime e degli indagati, il principio della presunzione di innocenza e l'obbligo di riportare le notizie in modo veritiero e rispettoso. Tuttavia, tali accorgimenti non sempre vengono osservati. È frequente assistere a violazioni del codice deontologico, specialmente in casi di grande risonanza mediatica, dove la pressione dell’audience può spingere verso una narrazione sensazionalistica. La necessità di una narrazione equilibrata e responsabile è oggi più che mai centrale per chi lavora nel settore della comunicazione. Come evidenziato anche nei percorsi formativi più attuali, anche il programma di un master in diritto penale e criminologia si concentra molto anche sulla corretta narrazione della cronaca nera attraverso le comunicazioni di massa. Questo tipo di formazione sottolinea quanto sia importante evitare derive spettacolarizzanti e promuovere una rappresentazione fedele e rispettosa della realtà criminale, soprattutto quando si tratta di informare un pubblico vasto e variegato. L’equilibrio tra il diritto all’informazione e il rispetto della dignità umana è un obiettivo che deve guidare ogni operatore dell'informazione, consapevole del ruolo che ricopre nella costruzione dell’immaginario collettivo.